大城市,作为经济发展的引擎和区域发展的中心,其人口规模一直是衡量城市综合实力的重要指标之一。究竟多少人口属于大城市,这个问题不仅关乎城市规划与管理,还直接影响到资源分配、基础设施建设以及居民生活质量等多个方面。本文将从多个维度出发,探讨大城市人口规模的界定标准,并分析其背后的经济社会意义。

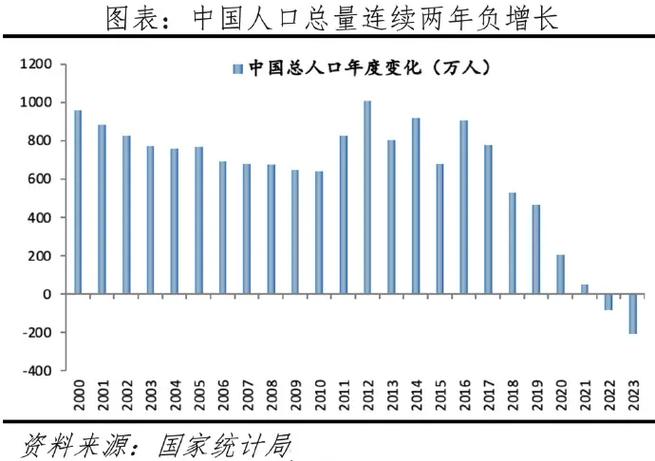

从官方定义来看,不同国家和地区对于大城市的界定标准各不相同。在中国,根据国家统计局的标准,市区常住人口超过500万的城市通常被归类为超大城市;城区常住人口在100万至500万之间的,则是特大城市。这一划分依据主要基于人口规模,旨在反映城市的集聚能力和辐射作用。而在国际上,如联合国对大城市的定义则更侧重于经济影响力和城市化水平,往往以GDP总量、产业集中度等经济指标为参考。

从城市发展理论视角分析,大城市的形成与发展遵循一定的规律性和阶段性特征。按照克里斯泰勒的中心地理论,大城市作为高级中心地,承担着更高级别的服务功能和更广泛的市场辐射范围。这意味着,随着人口的不断聚集,大城市能够提供更为丰富的就业机会、教育资源和文化娱乐设施,形成自我增强的发展循环。当人口过度膨胀时,也可能导致“大城市病”,如交通拥堵、环境污染等问题加剧,影响居民生活品质。

再次,从社会经济学角度考察,大城市人口规模的扩张是经济社会发展的必然结果。一方面,随着全球化和技术进步,经济活动日益向城市集中,吸引大量劳动力迁移至此寻求更好的发展机遇。另一方面,大城市提供的高收入水平和多元化生活方式也是吸引人口流入的重要因素。例如,硅谷作为全球科技创新中心,其庞大的科技人才库正是得益于旧金山及其周边地区的高度城市化和良好的创新生态。

值得注意的是,大城市人口规模的合理控制对于实现可持续发展至关重要。面对快速城市化进程中的挑战,许多国家和城市开始探索通过优化产业结构、提升公共交通效率、强化环境保护等措施,来缓解因人口过多带来的压力。同时,智慧城市建设和数字技术的应用也为解决大城市问题提供了新的解决方案。

大城市的人口规模是一个多因素影响的综合体现,既反映了城市的经济实力和发展水平,也映射出其面临的挑战与机遇。因此,理解并合理界定大城市的标准,对于指导城市规划、促进区域均衡发展和提升居民生活水平具有重要意义。

标签:#福地阅读网

评论列表