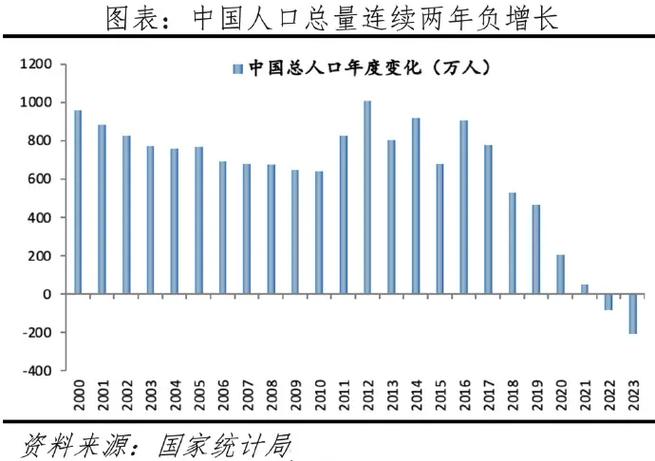

近年来,中国人口出生率呈现出持续低迷的态势,引发了广泛的社会关注和讨论。据国家统计局公布的数据,2018年全国新生儿数量为1523万人,出生率为10.94‰;到2023年,出生人口降至902万人,出生率进一步下滑至6.39‰。而到了2024年上半年,出生人口仅为433万,尽管全年数据尚未公布,但按照这一趋势,全年的出生率极有可能会创下新低。这一现象不仅反映了人口结构的变化,也预示着一系列社会经济挑战的到来。

从经济因素来看,高昂的生育成本是抑制生育意愿的重要因素。随着社会的发展,抚养孩子的成本不断攀升,从孕期的产检、营养品,到孩子出生后的奶粉、尿不湿、早教班、辅导班,以及为了孩子未来考虑的学区房购置,每一项开销都如同一座座大山压在年轻家庭身上。例如,在大城市中,将一个孩子从出生抚养到大学毕业,花费动辄上百万也并不罕见。如此巨大的经济压力,使得许多年轻夫妇在选择生育时不得不谨慎权衡,甚至望而却步。

社会观念的转变也对生育率产生了深远影响。现代年轻人更加注重自我价值的实现和个人生活品质的提升,他们不再将生育视为人生的必然选择,而是更倾向于自由、无拘无束的生活方式。“丁克”一族逐渐壮大,他们享受二人世界,追求事业成功和个人兴趣爱好的满足。同时,社交媒体上各种关于育儿焦虑、教育内卷的信息泛滥,也让年轻人对生育后的生活充满担忧和恐惧,进一步降低了他们的生育意愿。

职场环境的压力同样不容忽视。激烈的职场竞争使得年轻人工作强度大、加班常态化,在这种情况下,生育往往会被视为职业发展的阻碍。女性面临着孕期不适、产后身体恢复以及可能的职业中断等问题,回归职场后也可能因精力分散而失去晋升机会;男性则为了承担家庭的经济责任,也需要在工作中更加拼命努力,从而无暇顾及家庭和孩子的教育。此外,国内托育服务的滞后发展,无法为双职工家庭提供足够的育儿支持,这也使得许多家庭在平衡工作与育儿之间困难重重,影响了生育决策。

面对持续走低的人口出生率,我们应当清醒地认识到其背后所隐藏的严峻问题。人口结构的失衡将导致老龄化加剧,劳动年龄人口减少,进而影响到经济社会的可持续发展。养老金体系面临巨大压力,劳动力市场供需矛盾突出,消费市场规模萎缩等问题都将接踵而至。为了应对这些挑战,国家和社会需要共同努力,采取一系列综合措施来鼓励生育。比如进一步完善生育政策,加大对生育家庭的税收优惠、教育补贴和住房保障力度;推动企业落实男女平等的生育权益,营造良好的职场生育环境;大力发展托育服务,为家庭提供更多的育儿支持等。只有这样,才能逐步提升人口出生率,促进人口结构的优化和经济社会的长期稳定发展。

标签:#福地阅读网

评论列表