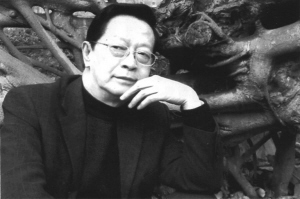

民国时期,中国的领土面积经历了多次变迁和争议。从清朝的版图到后来的北洋政府、国民政府,以及抗日战争时期的沦陷区和收复失地,民国时期的中国疆域呈现出复杂多变的特点。本文将从多个角度探讨民国时期的领土面积问题,并分析其背后的历史原因。

我们需要了解民国时期的中国是如何划分和管理其领土的。在辛亥革命后,中国进入了军阀割据的时代,各省纷纷宣布独立,形成了南北对立的局面。北洋政府虽然名义上统一了全国,但实际上对各地的控制力有限。这一时期,中国的领土面积并没有一个明确的数字,因为各地的行政区划和边界经常发生变化。

我们要关注抗日战争对中国领土的影响。1937年卢沟桥事变后,日本侵略者迅速占领了大片中国领土,包括东北三省、华北五省以及华东部分地区。这些地区成为了日本的“傀儡政权”——伪满洲国、蒙疆联合自治政府等。此外,还有部分城市如南京、武汉等地被日军直接占领或间接控制。因此,在抗战时期,中国的领土面积大幅缩水。

我们要探讨抗日战争胜利后中国政府如何收复失地的问题。随着国际形势的变化和中国人民的英勇斗争,中国逐渐收复了被日军侵占的土地。例如,1945年底至1946年初,中国政府通过谈判和军事手段收回了台湾、澎湖群岛等地;随后又通过外交努力恢复了对琉球群岛的实际控制。这些地区的回归极大地增加了民国时期中国的领土面积。

我们还要考虑到新中国成立后对民国时期的领土面积进行重新评估的情况。新中国成立后,中国政府对历史遗留问题进行了全面清理,并在此基础上制定了新的国家版图。根据最新的统计数据,新中国成立初期的中国领土面积约为960万平方公里左右,这一数字得到了国际上的普遍认可。

民国时期的中国领土面积是一个复杂的历史问题,涉及到多个方面的内容。从军阀割据到抗日战争再到新中国成立后的重新评估,每一个阶段都有其独特的背景和影响。通过对这些阶段的梳理,我们可以更加清晰地认识到民国时期中国疆域的变迁过程及其背后的历史逻辑。

标签:#福地阅读网

评论列表